乙巳年元宵——火树银花夜,灯火庆团圆

十五夜观灯

【唐】卢照邻

锦里开芳宴,兰缸艳早年。

缛彩遥分地,繁光远缀天。

接汉疑星落,依楼似月悬。

别有千金笑,来映九枝前。

元宵节是春节之后的第一个重要节日,是中国的重大传统节日之一。正月是农历的元月,古人称夜为“宵”,所以把一年当中的第一个月圆之夜称为元宵节,又称上元节、小正月、元夕或灯节。元宵是春节的延续,也是春节一系列庆祝活动的尾声。

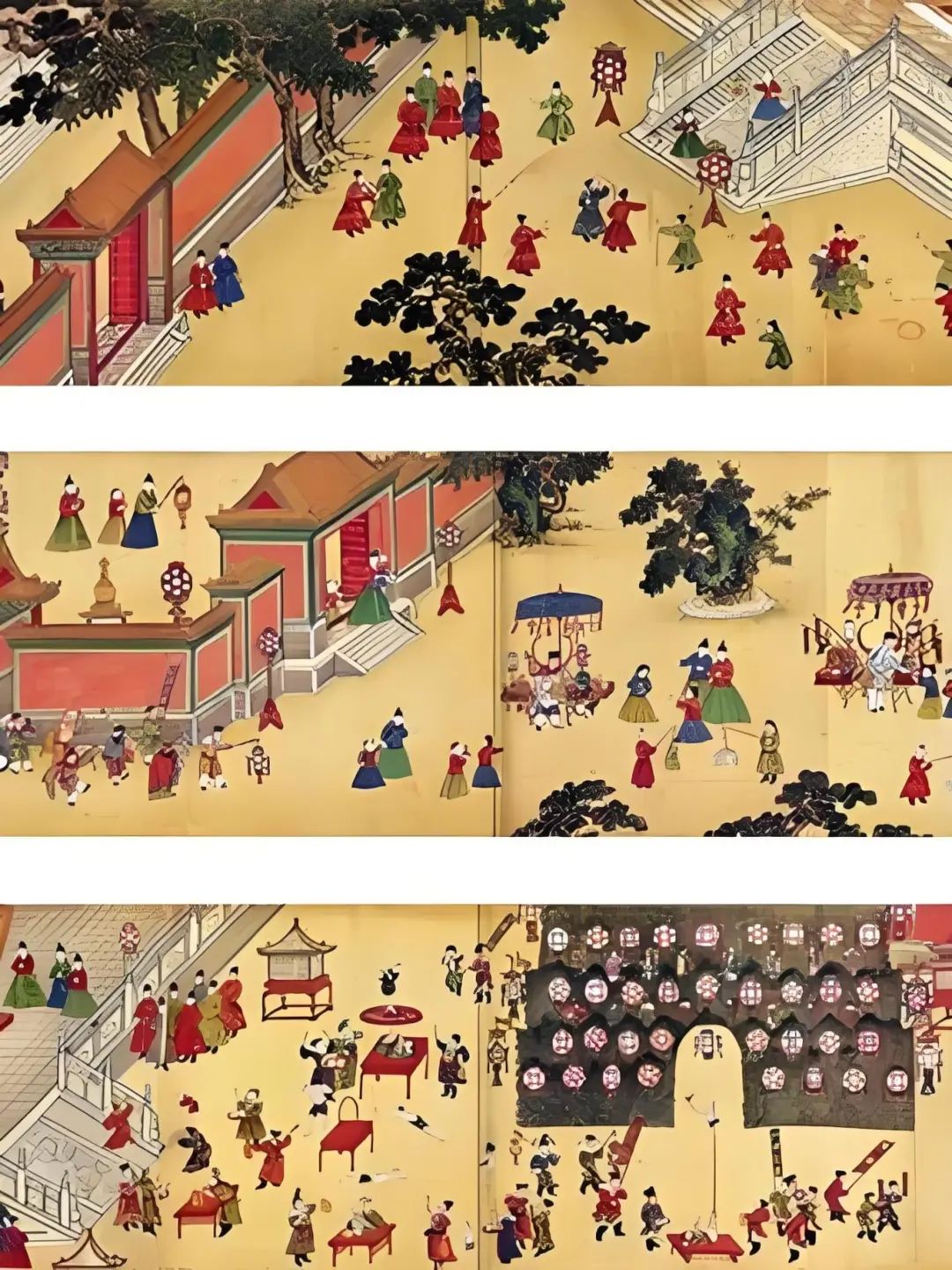

《明宪宗元宵行乐图》

元宵节由来已久,其起源众说纷纭,有道教说,有佛教说,有帝王皇家说,其中汉武帝祭祀太一神之说较有影响。元宵节绵延两千多年,以热烈喜庆的民俗意蕴和团圆浪漫的文化内涵,在中国传统文化中大放异彩,也在文人墨客的诗词中留下浓墨重彩的一笔。

元宵是古代的狂欢日、情人节,那一天不但处处张灯结彩、火树银花,官方甚至还破例取消夜禁,深闺中的女子也可上街畅游,正如“火树银花合,星桥铁锁开”“金吾不禁夜,玉漏莫相催”“宝马雕车香满路,凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞”中描绘的盛况。

元宵节有吃汤圆、赏花灯、猜灯谜、走百病、舞狮龙等多种习俗,这其中蕴含着怎样的养生智慧呢?

元宵,又称汤圆,外皮多由糯米制作,馅料则有黑芝麻、花生等。糯米性温,补中益气;黑芝麻滋养肝肾,益血乌发;花生润肺和胃。但汤圆有黏滞碍脾之弊。体质虚寒者,可用姜枣红糖煮汤圆,祛寒暖胃;体质湿热者,可用陈皮赤豆水配汤圆,理气化湿;老人儿童等脾胃弱者,可用山药泥替代糯米皮,健脾易消化。

中医认为春季应肝,肝主情志,赏花灯、猜灯谜可怡情养神,疏肝解郁,有助春季肝气升发。但需注意避免情绪过度亢奋,且应子时前归家,以免熬夜耗伤肝血。睡前可揉按太冲穴(足背第一二跖骨间凹陷)平肝降火,助眠安神。

古有元宵夜“走百病”的习俗,妇女结伴夜游,提灯踏桥,以祛病消灾。正值初春,元宵夜漫步可疏解肝气、活络气血、舒展筋骨,缓解冬季久居室内、气血瘀滞带来的疲倦乏力,提高免疫。可以配合擦肋法,即将手掌空心的放在肋下缘,沿着肋缘的走向进行擦搓,胁肋部位有与肝经、胆经、脾经相关的穴位,有助于疏肝健脾。

元宵正值一元复始、大地春回之际,此时阳气升发,白昼渐长,人体应当顺应自然,稍晚入睡(23点前),早些起身;穿着宽松的衣物,适当披散头发,以利于阳气的散布。

元宵时节乍暖还寒,阳气渐生而阴寒未尽,正处于阴退阳长、寒去热来的转折期。俗语有云:“春捂秋冻,不生杂病。”早春不要急于脱掉厚衣,此时节温差较大,一旦气温下降,身体一时难以适应,易受风寒而生病,尤其是老年人、儿童和患有慢性心脑血管疾病或呼吸疾病者,更应注意。

今年元宵处于乙巳年初之气(一年中第一个气候阶段,大寒至春分),主气厥阴风木被客气阳明燥金克制,阳气初升而受制,寒气肃杀,出现倒春寒,人体易受寒邪侵袭而出现流感、咳嗽、气喘、头痛、眩晕、肢寒等病症,尤以身体的右下部症状更为明显。养生方面应注意“助阳升发,祛寒扶正”。此时推荐采用督灸疗法进行调养。

督灸是以特制的中药姜泥为基础,结合艾绒灸对督脉进行施治的一种中医特色疗法。督脉是人体背部的重要经络,它通髓达脑,络于肾,中医称之为“阳脉之海”,为一身阳经之总督,阳气汇聚之处,对全身阳经气血有重要调节作用。在督脉上将大量生姜与艾绒合用施灸,将经络、腧穴、药物、艾灸综合作用融为一体,可以有效激发出人体自身阳气,以达到温经通络,驱寒祛湿,防病治病的作用。

元宵紧随春节之后,人们往往还没从大鱼大肉的饮食中恢复过来,加上汤圆本身滋腻碍胃,故此时的膳食尤应注重健脾消食。我院治未病中心药膳研发团队为您推荐一道适宜元宵节食用的药膳——陈皮山楂饮:

【食材】陈皮10克,山楂20克,冰糖适量。

【步骤】

1.陈皮、山楂洗净,以适量清水浸泡15分钟。

2.山楂倒入锅中,加适量水煮开。

3.转小火煮10分钟左右至汤色变深,加入陈皮,再煮约5分钟。

4.加入冰糖,待冰糖融化即可。

【注意】1.胃酸分泌过多者勿空腹食用。2.孕妇禁用。3.糖尿病患者慎用。

(本文部分图片来源于原创及千库网,如有侵权请联系删除)